新年あけましておめでとうございます。串田です。

今年はメンバーの平野の家で合宿を行い、年越しを迎えました。

昨年の年の瀬に、我々は変数を累積でつくることの妥当性のなさを指摘されて、完全に研究の方向性を見失ってしまいました。今から、新たに変数を作り直すのは、膨大な時間がかかるため、とても卒業論文の提出が間に合いません。

悩みに悩んだ末、今すでに作ってあるデータから可能な研究をしようという、結論に至りました。

そこで、私たちは山下・山田(2010)が提唱したキャリア連帯という概念の実証研究をすることにしました。

キャリア連帯とは、映画プロデューサーと監督の2者間の代替不可能な関係のこと。仲がよくお互いがいないと駄目になってしまうカップルだと想像してください。

このキャリア連帯がプロデューサーと監督との間でしっかりと構築されることで、独自の価値形成が行われ、商業的にも芸術的にも素晴らしい作品が生まれやすくなるのです。さらに、この映画プロデューサーと監督を協力してくれる支援者と関係を構築していくこともキャリア連帯から生まれた独自の価値を実現するうえで欠かせません。

山下・山田(2010)では以上のような、映画プロデューサーと監督との間に焦点を当てて

キャリア連帯というとても興味深い概念を導出しています。

だからこそ、キャリア連帯を実証することは、地味ではあるが、とても価値のあることだと私たちは考え、キャリア連帯は本当にあるのか証明しようと決めました。

卒論提出に間に合わせるためにも私たちは、さっそく現在のデータを、夜を徹して整理をしていました。

今回は、分析単位をプロデューサー個人から、プロデューサーと監督のペアに変更する必要があり、とても煩雑でした。定量研究では、分析対象によって、適切な分析単位を設定することが重要になります。分析対象が企業であれば分析単位は企業であり、企業内のチームであればチーム、企業内の個人であれば個人です。

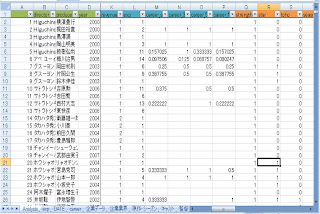

今回、私たちの分析対象は、プロデューサー個人から、キャリア連帯という「プロデューサーと監督の関係」に変更しました。よって、データベースもプロデューサー個人を分析単位としていた形式から、プロデューサーと監督を分析単位とする形式へ変更しました。

なかでも特に、苦労したのが山下・山田(2010)がキャリア連帯を測定する指標として提示している協働の集中度のデータ製作です。

協働の集中度とは、プロデューサーが特定の監督と協働している度合いを示すものであり、

「プロデューサーが過去に協働した映画監督の氏名をすべてピックアップし、その協働回数をそれぞれカウントした。そのうえで、特定の監督がそのプロデューサーが手がける作品のなかで、どれだけのシェアをもっているかを計算した」指標です。(山下・山田, 2010)。

膨大なデータがあるため、処理をしていたら、パソコンが止まったり、最終的には、セーブを行っていなかったためにかなりの逆戻りすることもしばしばでした。

ちなみに、定量研究においては、過去の先行研究の役割は、主張や内容を引用するだけではありません。先行研究が用いている変数や、変数の設定方法までも引用するのです。

というのも、そのような手続きを踏まないと実証研究にしろ、主張を覆すにしても、同じ方法で乗っ取って引用していかないと「違う方法だから結果が違うんでしょ」と言われかねないからです。なので、私たちも山下・山田(2010)に倣って、変数を設定したのです。

話はそれましたが、このような膨大なデータ処理のため、一つの作業工程に大幅な時間がかかり、結局、データセットをつくり分析結果が出たのは、1月4日でした。

そんな苦労に苦労を重ねて出した、分析結果はというとキャリア連帯そのものは興行や芸術に負の関係がありました。(キャリア連帯を構築するほど、興行も芸術も悪くなる)

しかし、プロデューサーが過去に自分が携わってきた映画で協働して積み重ねてきた制作者のネットワークの密度が濃い場合、キャリア連帯は興行や芸術に対して正の関係です。

(プロデューサーのネットワークが密の濃い場合、キャリア連帯は興行や芸術をあげる)

密度が濃いネットワークとは、閉鎖性が高いネットワークとも言いかえられ、そのネットワークの中では、お互いの信頼が深まり、暗黙知の共有が進むとされています。

映画であれば、監督の世界観や、価値観が周りのスタッフにも浸透しており、監督が細かい指示を出さなくても、スタッフが察することで、監督の撮りたい映像を撮ることができるような状態を指します。

この分析結果から

山下・山田(2010)が述べているように、映画プロデューサーと監督のキャリア連帯は外部の関係をしっかり構築してはじめて価値を生み出せるものだと、私たちは解釈しました。

そして、私たちはこの結果と解釈で、井上先生のところへ、新年はじめての相談へ伺いました。

が、またも私たちは気づかないうちに、同じ過ちをしてしまっていたのです。

「密度という指標では、外部の関係を捉えられていない」

過去築いた人たちのネットワークではなく、その映画で協働した制作者たちと過去にどのくらい協働したか、その人たちとどのような関係を構築したのかという指標でなければ

外部の関係は測定できないと言われました。

ネットワーク密度とは、

「ネットワークにおいて行為者同士の関係が、そのくらい密接であるのかの程度」であり、

「実際に存在する紐帯の数を、理論的に存在可能な紐帯の数で除して計算する」とされています(安田, 2001)。

密度は1~0の値をとり、1に近づくほど密度が高いと言えます。この定義から、私たちは密度が高くなるほど、周囲の関係が構築されていると言えるのではないかと考えていました。

しかし、実際におこる現象を考えてみると、全く違うことがわかりました。プロデューサーは作品ごとに製作チームを組織し、製作スタッフと協働しながら映画製作を行います。これは、プロデューサーがその製作チームのスタッフ全員とつながりをもつことを示しています。

言い換えれば、プロデューサーがその製作チームに対してもつ、ネットワークの密度は「1」になるということです。それは、はじめて映画制作をしたプロデューサーの密度は「1」、

その後、異なる製作チームと映画を作れば約「0.5」のように、密度には減少していく傾向があることも示しています。

たしかに、次のプロジェクトで同じ製作スタッフと協働すれば、密度は高いままですが、それは「密度」ではなく、他に適して指標で測られるべき現象です。つまり、私達が密度を用いて測定していたのは、同じ製作スタッフとの協働度合いという密度で測るべきでないものでした。

さらに、

キャリア連帯を測定する協働の集中度についても、問題点を指摘されました。協働の集中度だと、どんな監督と組んでも値が、最高値である1になってしまう。そのため、分析結果が負の相関になりやすくなるのです。

ただ、幸いにも先生からは、協働の集中度に変わる変数を使って、キャリア連帯をしっかり実証研究するようアドバイスを頂き、研究の方針がしっかり定まってきました。

これからが踏ん張りどこです。

卒論提出が近づいているため、アウトライン作成と並行して、分析を行わなければなりません。きついですが、もう少しで完成なので気張っていきます。

それでは。

串田